「自然と人のダイアローグ フリードリヒ、モネ、ゴッホ、リヒターまで」は、国立西洋美術館のリニューアルオープンを記念し、同館とドイツ・エッセンのフォルクヴァング美術館のコレクションから、ドイツ・ロマン主義から印象派、ポスト印象派、20世紀絵画まで、100点を超える作品が並びます。

前者は松方幸次郎の、後者はカール・エルンスト・オストハウスの個人コレクションをもとに設立されました。

- 自然と人のダイアローグ展の感想と解説!

- ウジェーヌ・ブータン《トルーヴィルの浜》(1)1867年

- クロード・モネ《チャーリング・クロス橋、ロンドン》(12)1902年頃

- マックス・リーバーマン《ラーレンの通学路》(17)1898年

- ゲルハルト・リヒター《雲》(25)1970年

- ギュスターヴ・クールベ《波》(34)1870年頃

- ポール・ゴーガン《扇を持つ娘》(51)1902年

- ポール・セザンヌ《ベルヴュの館と鳩小屋》(60)1890〜1892年頃

- アクセリ・ガッレン=カレッラ《ケイテレ湖》(62)1906年

- ピート・モンドリアン《コンポジションX》(69)1912〜1913年

- ジャン=フランソワ・ミレー《春(ダフニスとクロエ)》(77)1865年

- モーリス・ドニ《踊る女たち》(78)1905年

- ジョヴァンニ・セガンティーニ《羊の剪毛》(82)1883〜1884年

- フィンセント・ファン・ゴッホ《刈り入れ》(84)1889年

- クロード・モネ《睡蓮》(99)1916年

- 自然と人のダイアローグ展の図録をデサインマニアが分析!

- 自然と人のダイアローグ展の混雑状況は?

- 自然と人のダイアローグ展の所用時間は?

- 自然と人のダイアローグ展のチケットはいくら?

- 自然と人のダイアローグ展の会場・巡回先はここ

自然と人のダイアローグ展の感想と解説!

I 空を流れる時間

ウジェーヌ・ブータン《トルーヴィルの浜》(1)1867年

19世紀に、鉄道によって都会と結ばれた海辺のリゾート地です。砂浜に詰めかけた群衆が、穏やかなひとときを過ごしています。

ブーダンは屋外で、空に多くのスペースを割いた海辺の風景を描きました。モネに屋外制作を促すなど、印象派の画家たちにも影響をあたえます。

砂浜とは言え当時の旅行者は、観劇にでも出かけるかのように正装しており、現代の私たちとは異なる行楽の様子を見せています。

黄土色の砂浜と薄曇りの空に、色とりどりに点在する日傘やボリュームのあるドレスが賑わいをあたえています。

白い雲でおおわれた空は、画面の2/3ほどを占めています。空の表情を加筆するために、群衆が描かれているようにさえ思えます。

クロード・モネ《チャーリング・クロス橋、ロンドン》(12)1902年頃

マックス・リーバーマン《ラーレンの通学路》(17)1898年

陽だまりの中に入ろうと、木立の中を走り出す制服姿の子どもが描かれています。日々の暮らしに、ささいな楽しみを見つけ出す発想力の豊かさを思います。誰もが体験したであろう、幼少期の風景は鑑賞者を童心に帰します。

ゲルハルト・リヒター《雲》(25)1970年

写真をもとにソフトフォーカスな雲をモノクロームで描き、加工され抽象性をおびた世界を創出しました。曇り空は晴天への回帰を思わせます。

II 〈彼方〉への旅

ギュスターヴ・クールベ《波》(34)1870年頃

葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」は、3艘(そう)の小舟を滑らせる円弧が、その先では巨大な波として翻(ひるがえ)り、内側に富士山を小さく包みます。北斎は、幾何学的にデフォルメした波の美しさを描いています。

クールベは、画面をほぼ水平に二分割する水平線下に、ダークグリーンの大波を描いています。波は4枚あるの岩礁のうち、右端にぶつかり白いしぶきをあげています。

ゴツゴツした岩肌と砕け散る波しぶきは、重なって自然の猛威を見せつけます。茜色に染まった厚い雲は、荒れる海面の模様をさらに掻き立てます。クールベは客観的な描写により、人知の及ばない自然のリアリズムを描きました。

ポール・ゴーガン《扇を持つ娘》(51)1902年

III 光の建築

ポール・セザンヌ《ベルヴュの館と鳩小屋》(60)1890〜1892年頃

アクセリ・ガッレン=カレッラ《ケイテレ湖》(62)1906年

湖畔からのぞむ風景です。画面右上には、深緑色の樹木が茂る小島が浮かびます。その後方には紺色の連山がうねり、水色の空には白い雲が浮かんでいます。これらは画面の上部の2割ほどを占め、残りは水面が湖畔まで続きます。

小島の深緑、山の青、雲の白のシルエットが、揺らぎながら湖面を縦方向に彩ります。さざ波によりもたらされた、湖面を左右に横切るラインはその彩りの一部をさえぎります。自然の力により織りなされた透明感のある風景は、北欧の冷たい空気を足元まで運んできます。

ガッレン=カレッラは、フィンランドの国民的画家です。2012から2013年に開催された「フィンランドのくらしとデザイン ムーミンが住む森の生活」で知りました。

ピート・モンドリアン《コンポジションX》(69)1912〜1913年

モンドリアンが、ピカソやブラックの描くキュビスムに感銘を受け、モチーフを平面的・幾何学的な形態へ還元することに取り組んでいた頃の作品です。

IV 天と地の間、循環する時間

ジャン=フランソワ・ミレー《春(ダフニスとクロエ)》(77)1865年

捨て子のダフニスとクロエが結ばれるまでを書いた、古代ギリシアの恋愛小説をもとにしています。

まず《種蒔く人》《落穂拾い》《晩鐘》などで知られる、農民画家ミレーの手によることに驚きます。ミレーはバルビゾン派の画家となる前は、肖像画や物語画を描いていました。

草花や樹木がうっそうと生い茂り、遠方には海岸が開け水平線をのぞみます。ふたりは見つけた鳥の巣の雛に餌をやっています。画面左上の2羽は親鳥でしょうか。濃い緑色を背景色にして、春の陽射しにふたりの裸体が明るく照らし出されています。

ミレーは季節の春に、ふたりの少年少女の春を重ねた牧歌的な情景を描きました。

モーリス・ドニ《踊る女たち》(78)1905年

木立の中で、古代ギリシア・ローマ風の衣服をまとった女性たちがステップを踏んでいます。糸杉は幹が細長く女性も長身で、縦方向を強調した構図になっています。

淡いパープルで引かれ輪郭線は、緩やかな動きを助長します。濃淡がなく平面的な彩色は置かれた色を際立たせます。

空の青、樹冠の緑、足元の若草の黄緑は鮮やかで、間にある白い衣服を押し出します。白地に流れる複数の皺(しわ)が、真っ直ぐに伸びた夏の風景に揺らぎをあたえています。

ジョヴァンニ・セガンティーニ《羊の剪毛》(82)1883〜1884年

遠景右に草木の緑がありますが、画面全体は茶色で占められ無彩色に近いです。唯一色合いを感じるのが女性の頭部を飾るバンダナの赤です。文字通り紅一点です。

フィンセント・ファン・ゴッホ《刈り入れ》(84)1889年

炎天下の麦畑で、ひとりの農夫が刈り入れをする様子が描かれています。

風景の遠近は3つの円弧で、4つの部分に分割することができます。同じモチーフを繰り返して描くうちに、簡略され図形化していったものと思われます。

黄色い太陽の照らす黄緑色の空が、青く連なる山並みを右上がりの円弧で切り取ります。山並みは手前に、赤や青の屋根を持つ家屋や、緑色の樹木や黄緑色の小高く並ぶ山々を従えています。

これらは、収穫のすんだ水田を切り取ります。水田はやや右上がりに、農夫が鎌を振るう麦畑を切り取ります。

うねるように描かれた、黄金色の麦畑は画面の2/3ほどを埋め尽くしています。農夫の位置から、右下方向に麦が刈り取られています。画面左下には束ねられた麦が積まれています。穂を揃えどこまでも続く麦の一群は、農夫に迫る荒波のようにも思えます。

クロード・モネ《睡蓮》(99)1916年

1Fにある「カフェすいれん」はここから採りました(笑)。

自然と人のダイアローグ展の図録をデサインマニアが分析!

自然と人のダイアローグ

フリードリヒ、モネ、ゴッホからリヒターまで

を鑑賞できて嬉しかった pic.twitter.com/MHo7JNEzQp— ふたぶりごま (@FutaburiGoma) June 25, 2022

・表表紙から背表紙にかけてフィンセント・ファン・ゴッホの《刈り入れ(刈り入れをする人のいるサン・ポール病院裏の麦畑)》(84)が使われています。表表紙には欧文タイトルだけが記されています。「with」の位置が絶妙です。

書体は「ライノタイプ ディド プロ ローマン(Linotype Didot Pro Roman)」です。直線で描かれた、極端に細いヘアラインセリフ(文字の端にある小さな飾り)が特徴です。文字のサイズが小さくなると、ヘアラインは消えてしまいます。そのため背表紙には、ウエイトのある同書体に変えてあります。

セリフは書体に優雅さをあたえますが、ヘアラインセリフはさらに近代的なニュアンスも加えます。

告知(上図)はこれとは別に「ガウディー オールド スタイル レギュラー(Goudy Old Style Regular)」が使われています。図録と同一書体にしなかった理由は分かりません。が、しかし作品の鑑賞が目的なので、書体をここまで見ることはありません(笑)。

背表紙はタイトルに和文と欧文を併用してあります。表表紙ともシアンの箔押しがなされています。裏表紙は淡い水色が引かれています。

・各章の扉は見開きで、左ページには章の欧文タイトルだけがレイアウトされています。右ページに和文タイトルと解説があります。章を代表する作品の掲載はなく、各章ごとに色分けされた淡いグラデーションで構成されています。告知の背景のデザインと合わせてあります。

ヴァリシー・カンディンスキーの《小さな世界III》(73)1922年

・作品は『コロー、ドービーニ、ドラクロア、ミレー、ルソーによる40のクリシェ=グラス』(15)(上図)、エドヴァルド・ムンクの『アルファとオメガ』(91)(下図)などの版画やアウグスト・ザンダーやエラ・ベルクマン=ミシェルなどの写真のほかは、ほぼ1ページに1点で掲載されています。

エドヴァルド・ムンクの『アルファとオメガ』(91)1908〜1909年

右端の作品のみ《眼鏡を掛けた自画像》です。

右端の作品のみ《眼鏡を掛けた自画像》です。

作品ごとにクレジットはありますが、解説はありません。解説は西美(せいび)所蔵に関しては、『国立西洋美術館名作選』『国立西洋美術館公式ガイドブック』『松方コレクション展』などに一部が掲載されています。

・巻末に「作家解説」があります。14ページで59人の作家が紹介されています。ウジェーヌ・ブータン(下図)は「空の表現を追求し続け、『空の王者』と称えられ」ました。

・黄色のしおり(スピン)がついています。刈り入れをする麦畑の色です。

ハードカバー/ W188mm × H242mm/ モノクロ・カラー/ 270ページ/ 日・英

2,700円(税込)

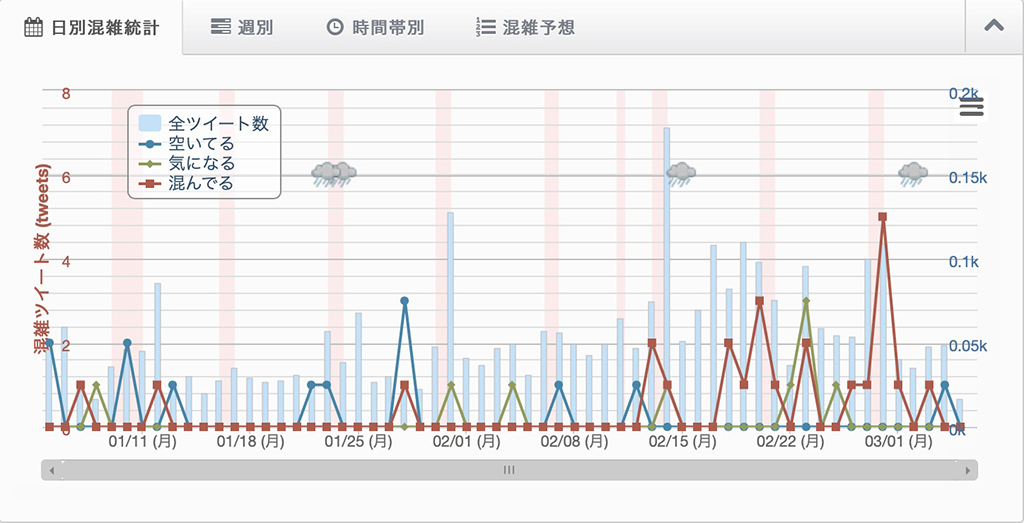

自然と人のダイアローグ展の混雑状況は?

私は平日の午後から入館しましたが、混雑というほどでもありませんでした。

ビッグデータから

「自然と人のダイアローグ展」をビッグデータから解析するサイトを見ます。

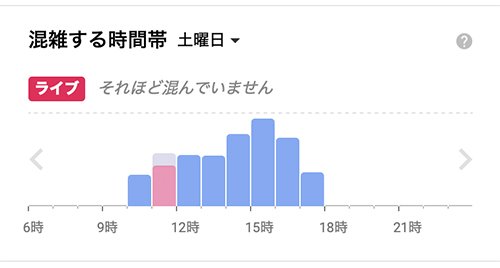

グーグルマップから

混雑状況は、グーグルマップの左カラムにある「混雑する時間帯」で、曜日ごとに知ることができます。下方にあるマップから「拡大地図を表示」か、グーグルマップで「国立西洋美術館」を検索して開きます。

自然と人のダイアローグ展の所用時間は?

90〜120分

私は13:55から16:19で鑑賞しました。

自然と人のダイアローグ展のチケットはいくら?

観覧料(税込)

一般2,000円/ 大学生1,200円/ 高校生800円

自然と人のダイアローグ展の会場・巡回先はここ

国立西洋美術館(東京・上野公園)

〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7

Tel. 050-5541-8600(ハローダイヤル)

Fax. 03-3828-5135

info@nmwa.go.jp

会期

2022年6月4日(土)~9月11日(日)

開館時間

9:30~17:30(金・土は20:00まで)

※入室は閉室の30分前まで

休館日

月曜日、7月19日(火)

(ただし、7月18日(月・祝)、8月15日(月)は開館)

アクセス

○JR「上野駅」下車(公園口出口)徒歩1分

○京成電鉄京成「上野駅」下車 徒歩7分

○東京メトロ銀座線、日比谷線「上野駅」下車 徒歩8分